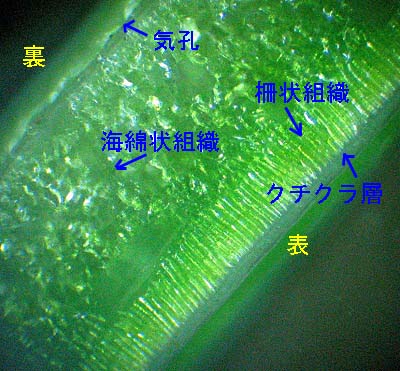

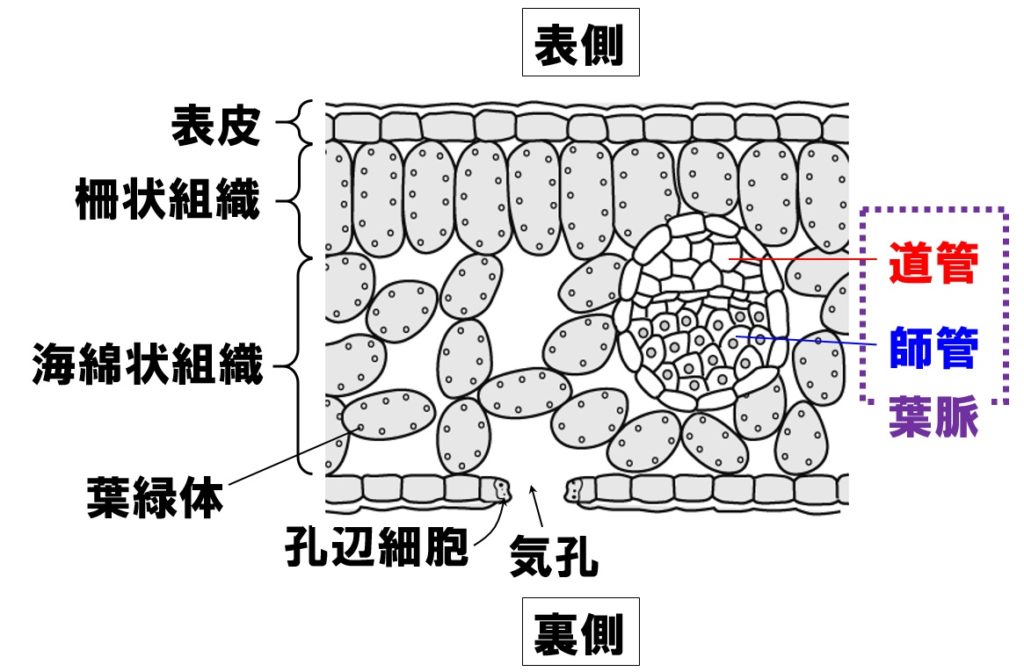

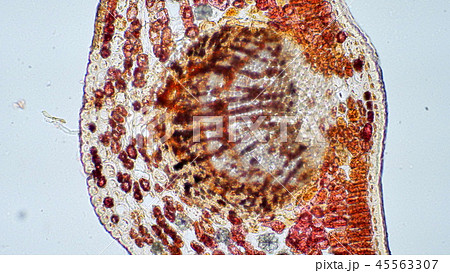

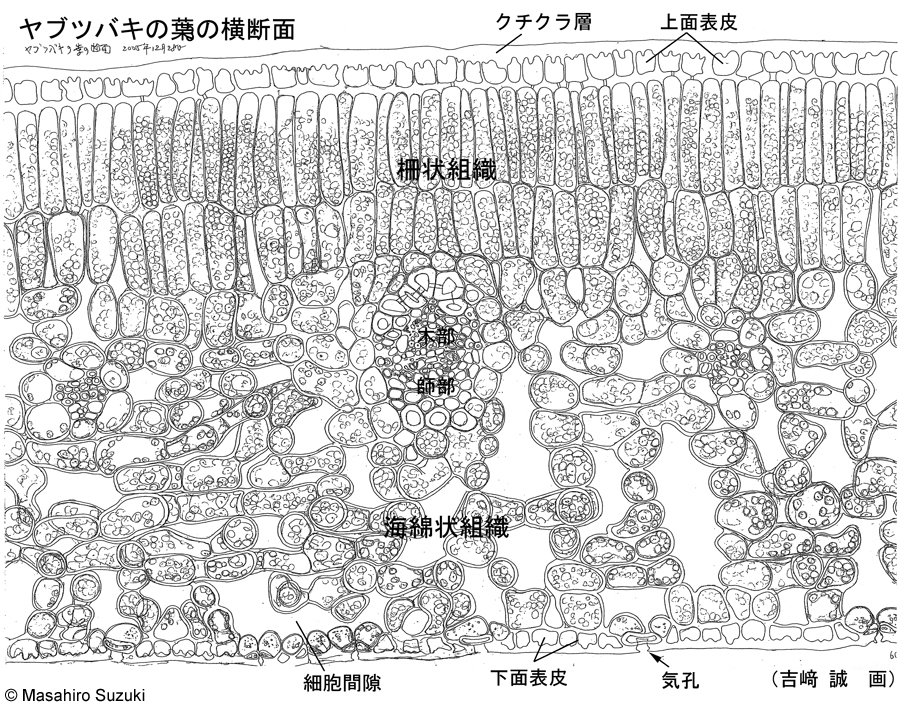

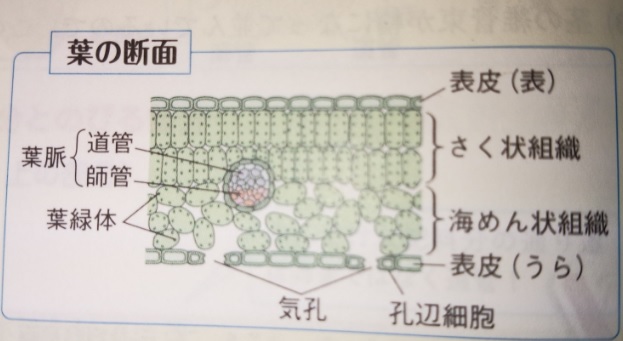

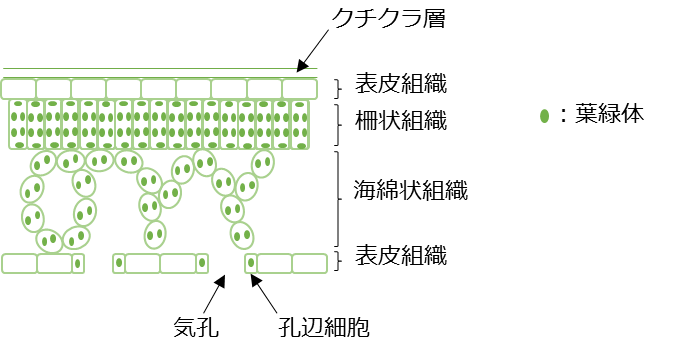

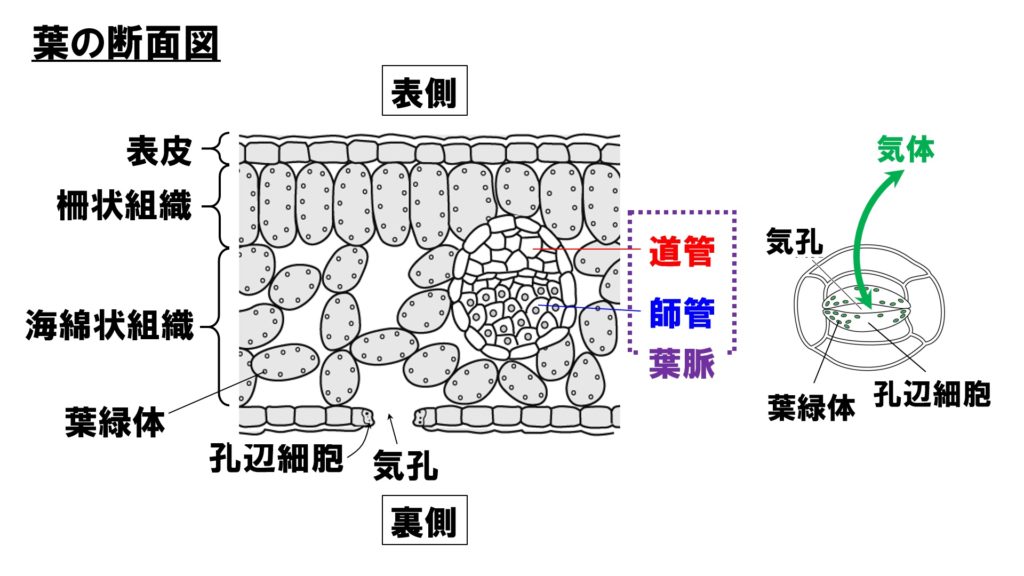

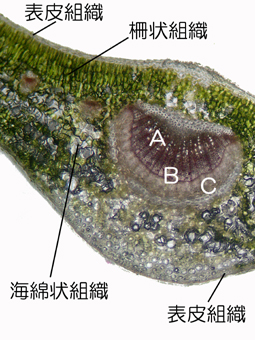

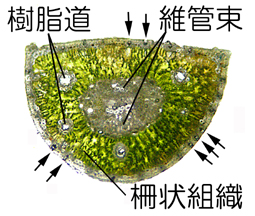

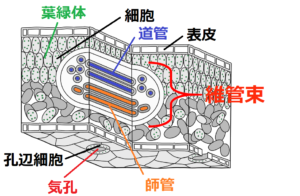

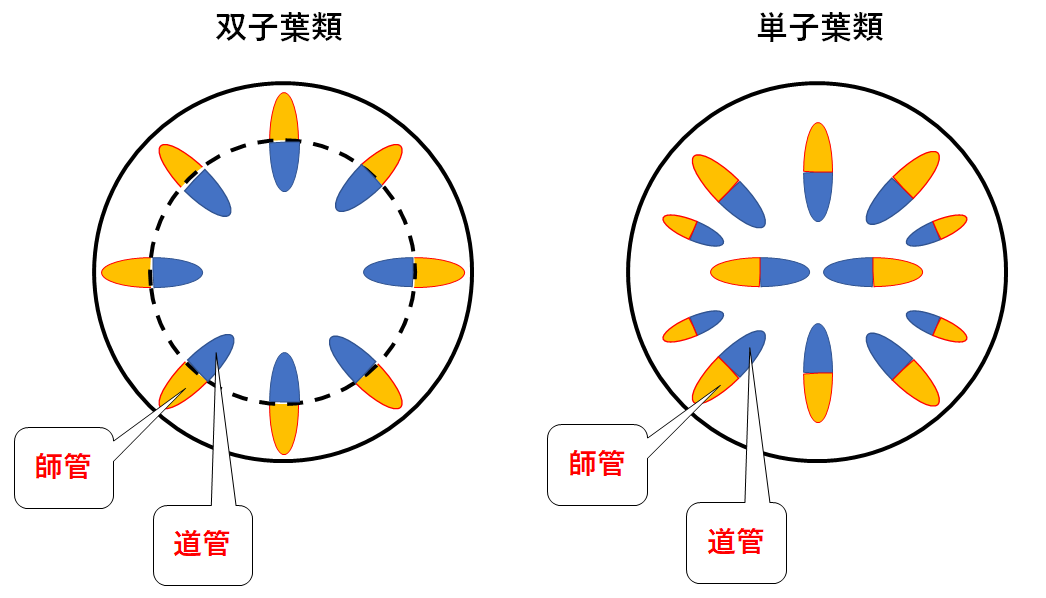

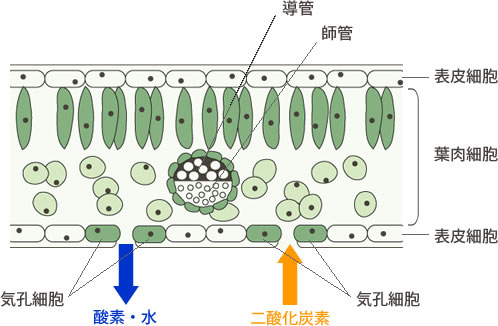

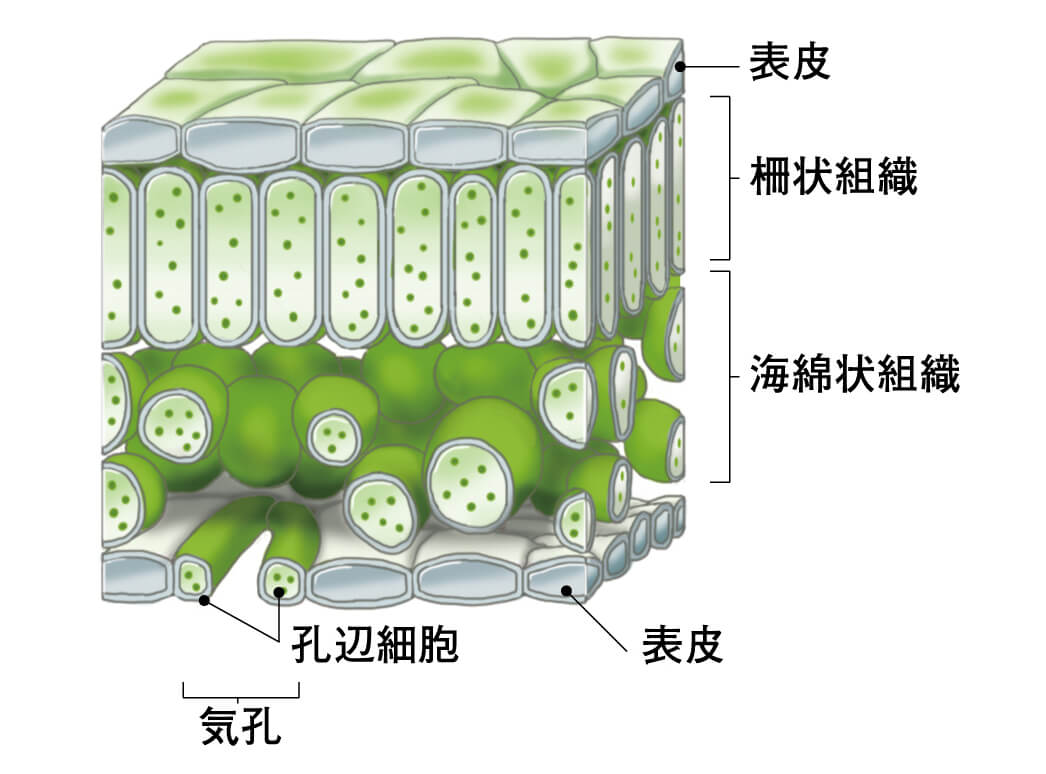

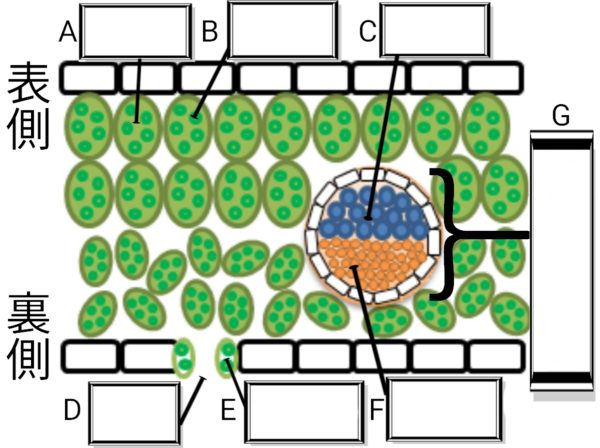

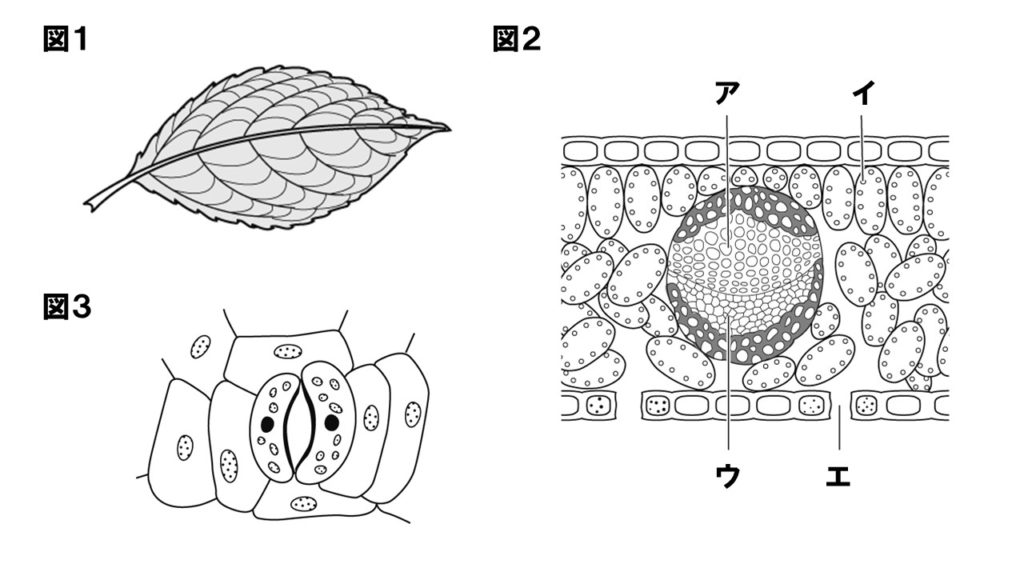

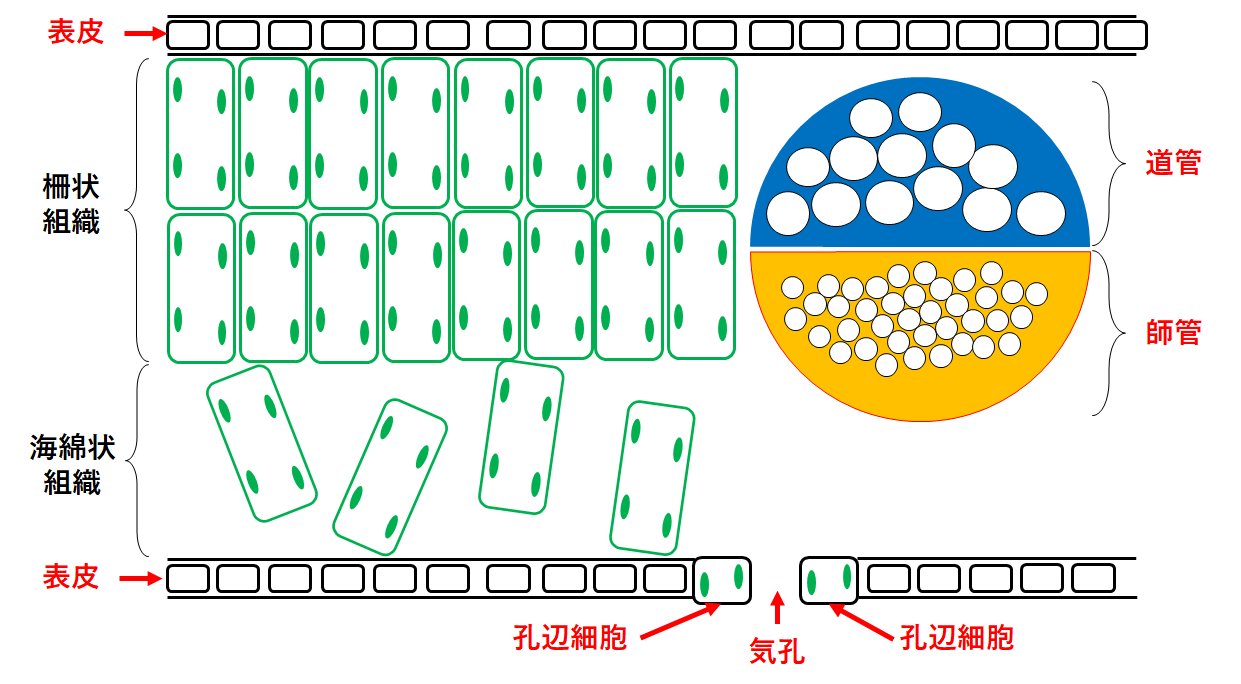

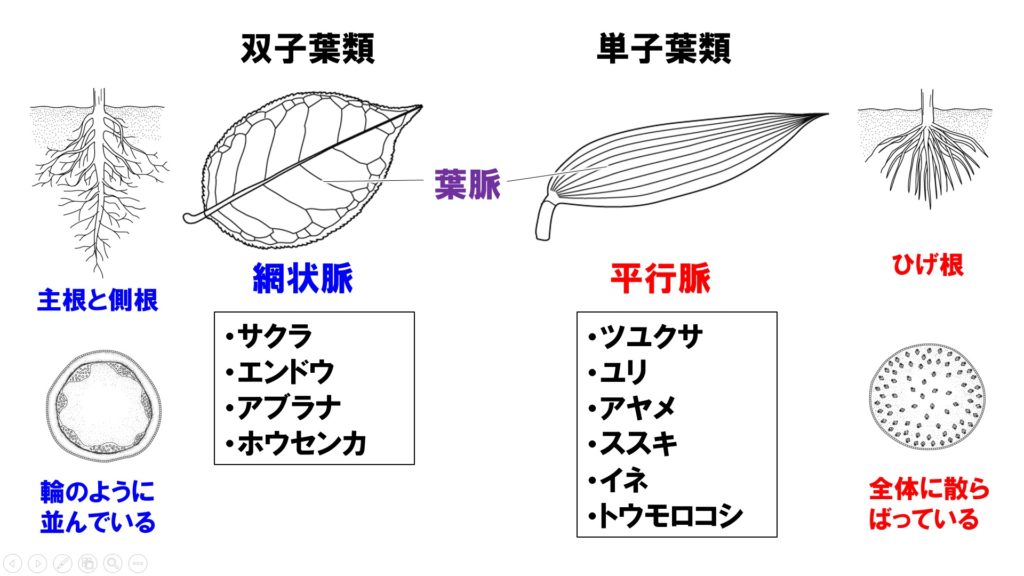

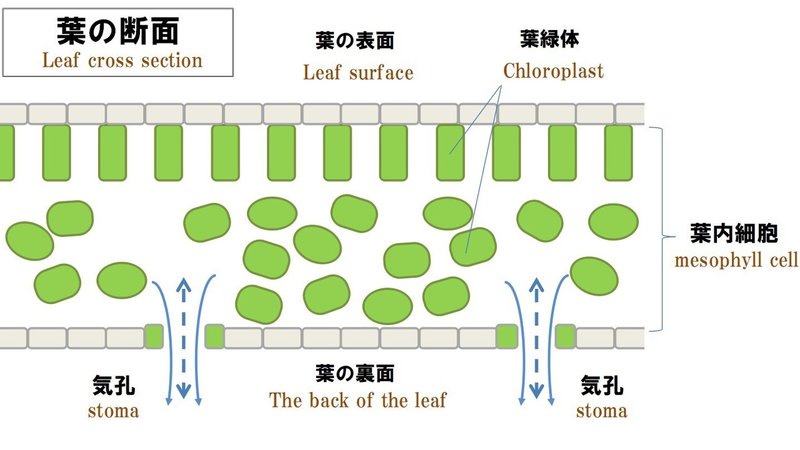

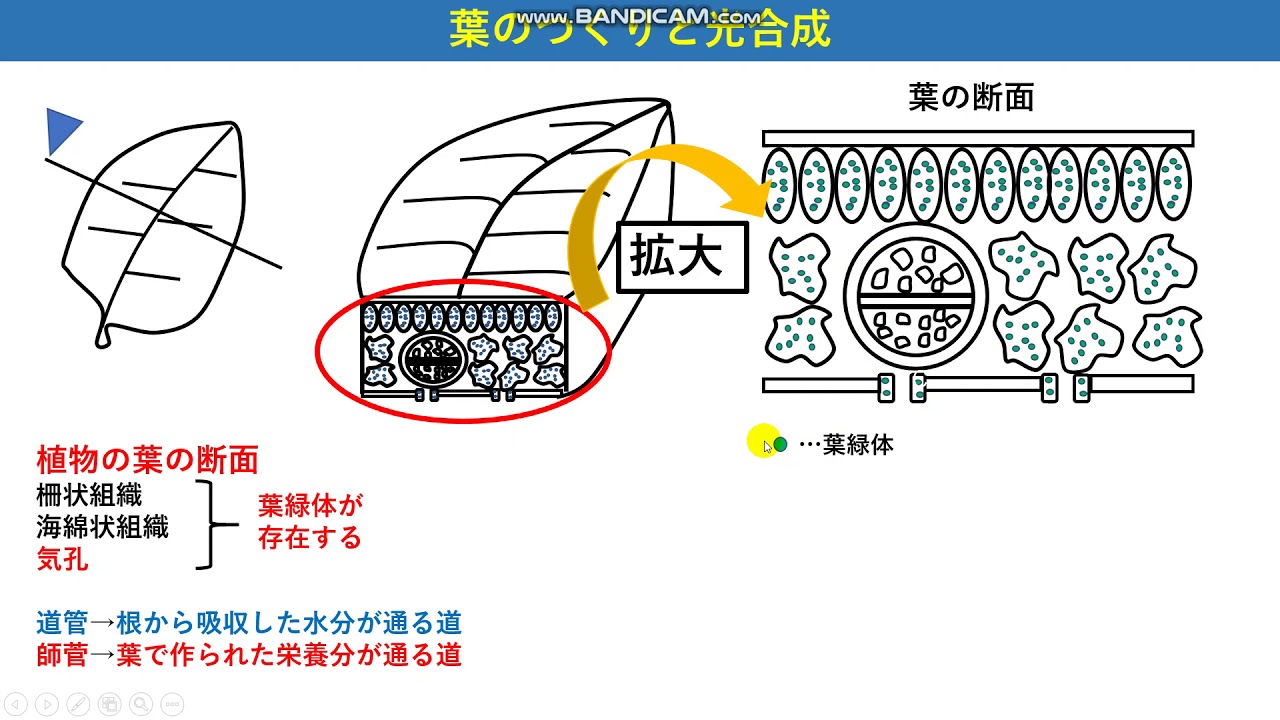

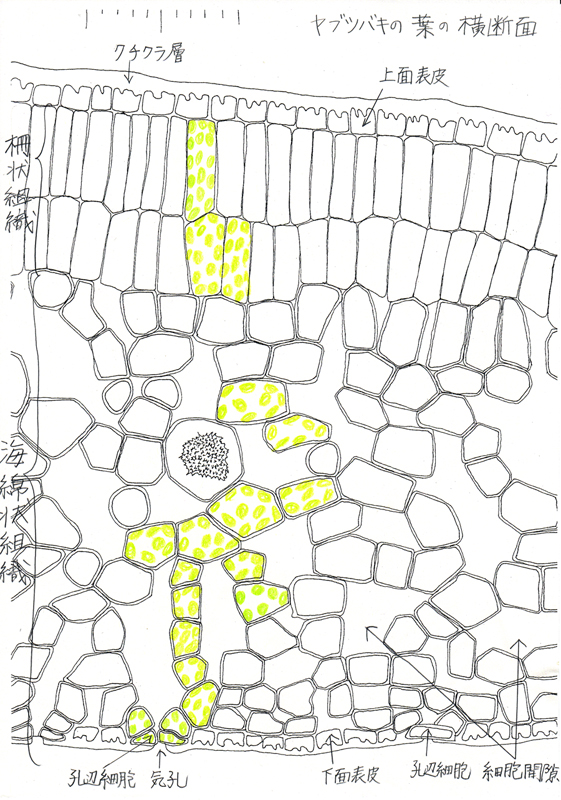

「葉」の中学受験上の差がつくポイント5つ! 1 葉の表と裏を断面図で見分ける事ができる 2 葉緑体を持つ細胞ともたない細胞:持つ「葉肉+孔辺細胞」、持たない「表皮+葉脈」 3 道管(水)が上(表)、師管(養分)が下(裏)⑷ 図2の葉の断面のXは何か。 ⑸ 図2の葉の断面で,日光が当たっているとき,光合成が行われている細胞は どれか。ア~エからすべて選び,記号で答えなさい。 葉緑体がある細胞。 ⑹ 葉の表面にある,Yのような小さなすき間を何というか。ヤブツバキの断面写真。 葉の光合成特性が葉群内の光環境の勾配に応答して順化しているように、個々の葉緑体の光合成特性も光環境の勾配にあわせて順化しています。Terashima and Inoue (1984, 1985a) では、柵状組織と海綿状組織からそれぞれ葉緑体

最も選択された 葉の断面図 葉の断面図 葉緑体

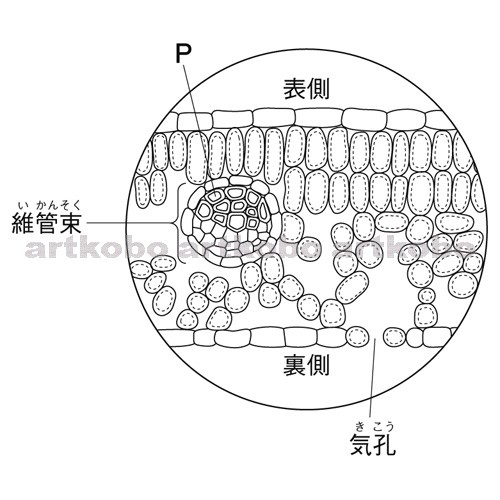

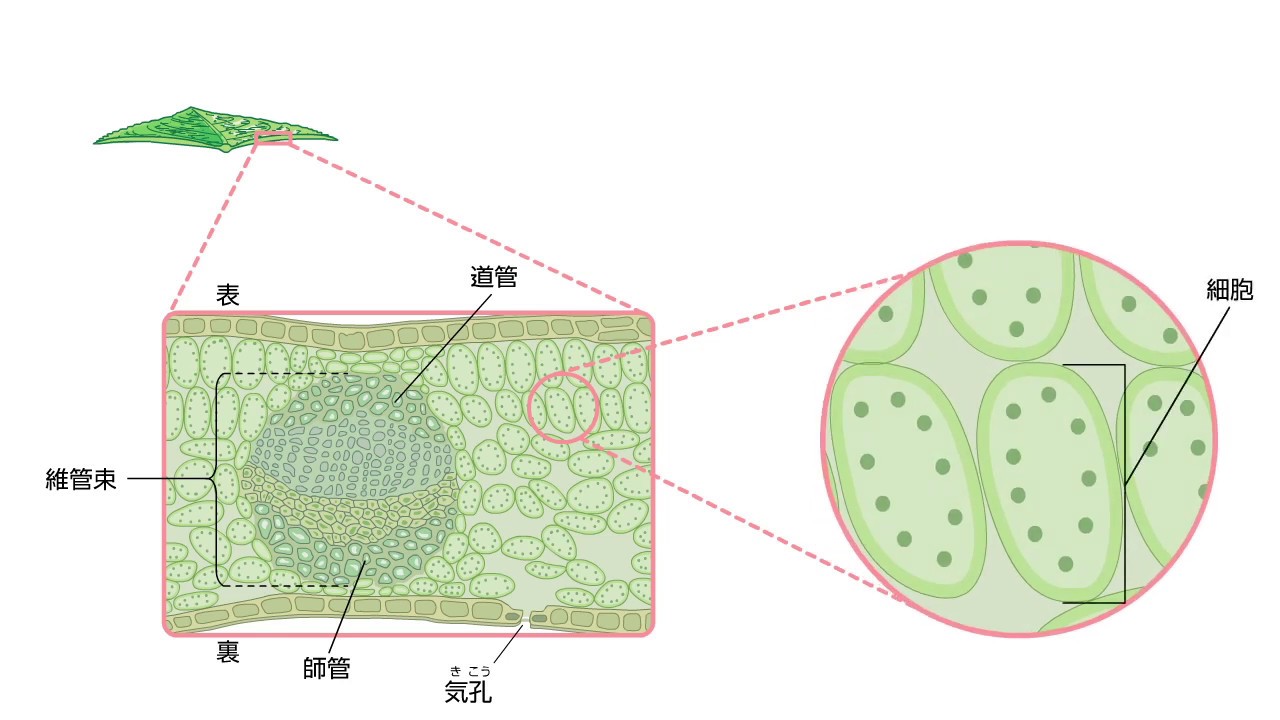

葉の断面 維管束

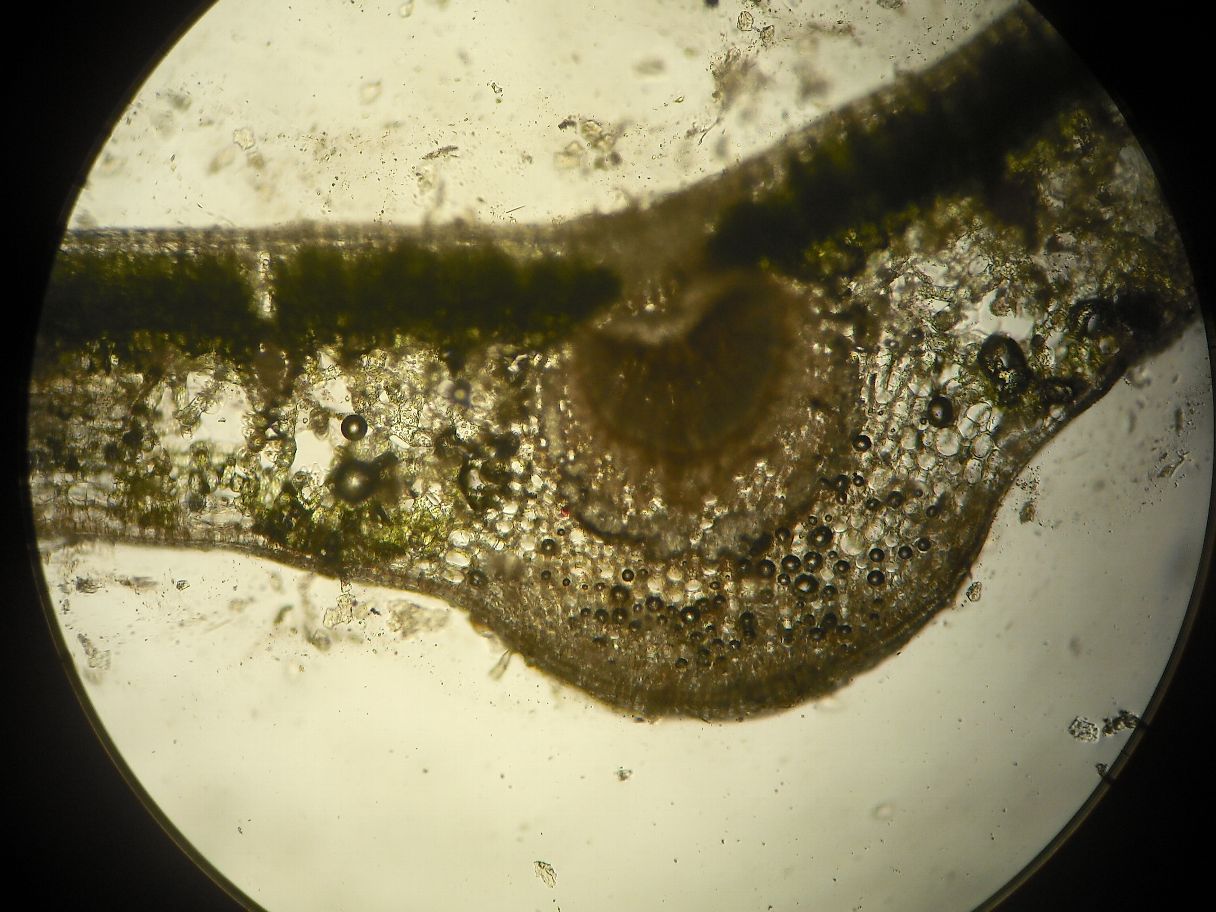

葉の断面 維管束-C4植物の葉の断面構造について さて、C4植物の葉の断面構造を一覧にしてみました。 本文中の PC Rは photosynthetic carbon reduction の略でカルビン回路でCO 2 を固定すること、 PCA はinitial primary carbon assimilation の略で、気孔から入ってきたCO 2 を捕らえる反応のこと菖蒲の葉の断面 また菖蒲ネタです。 仕事でもこの5月が「勝負」という事でこだわります(笑)。 先の記事で「筋」と書いた部分はどうなっているのか? について断面も観察してみました。 厚いサンプルになってしまい写真ではあまり奇麗ではない

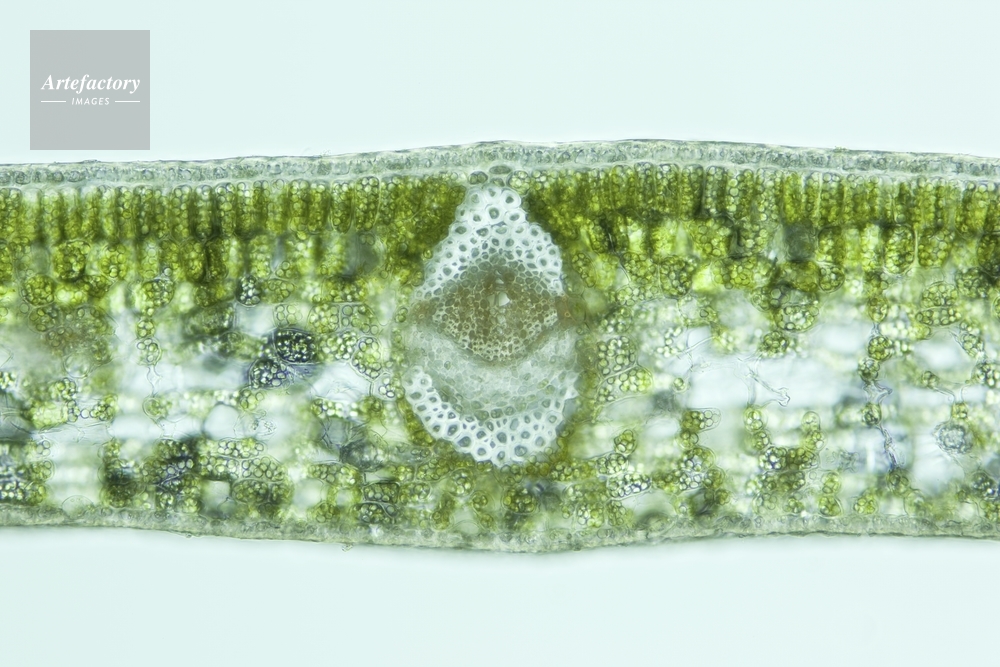

1 ツバキの葉の断面のsem画像

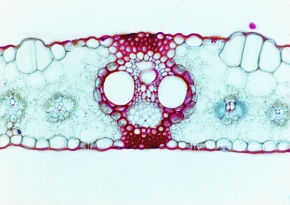

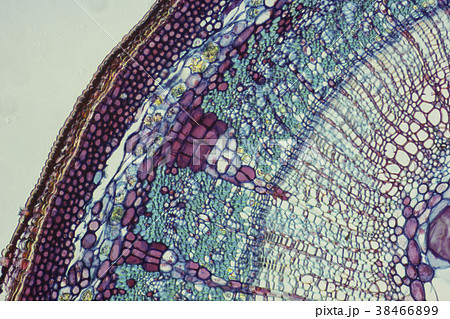

ホウセンカの断面のデンプン検出実験の検討 まず始めに,先に開発した葉の断面でのデンプン検出法9を行いホウセンカの葉での検出手順で の問題点を調べた。なお,厚めの葉の断面でのデンプン検出は次の1から4の手順で行なった。1ホ ウセンカの葉の樹木の葉の断面(顕微鏡画像) モチノキ(モチノキ科) ツバキ/ヤブツバキ(ツバキ科) ヘマトキシリンサフラニンファストグリーン三重染色。柵状組織と海綿状組織の間を、さまざまな太さの維管束(葉脈)が2 植物の葉の表面構造 2-1植物の表皮の基本構造 植物の葉は最外層を表皮系に覆われており,表皮系は表皮細胞とその上を覆うクチクラからな る。表皮細胞は通常一層で,一般的な表皮細胞(pavement cell )以外に孔辺細胞,毛状突起(トラ

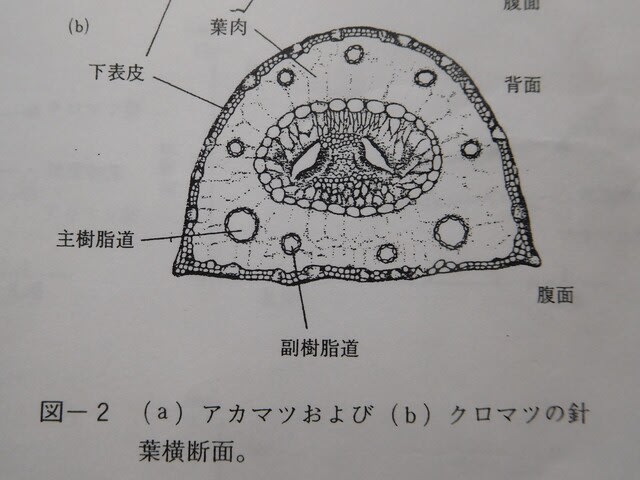

葉の断面図はこんな感じです。 葉の表面 葉の表面は、クチクラ層と表皮組織で覆われています。 これらは水分の蒸発を防ぎ、内部を保護する役割を持ちます。 一方、葉の裏側に多くあるものが気孔です。C1葉の断面は三角形 マツ属 c2葉の断面は扁形か菱形 d1樹脂道は葉の左右両端の下表皮に接する イヌカラマツ属 d2樹脂道は葉の師部側に下表皮・表皮に 接しているか,葉肉中にある e1気孔は上下両面にあり,葉の断面は菱形 トウヒ属葉は表面だけでなく内部も緑色。葉の断面図を見ると、葉は複数の細胞層からなり、それぞれの細胞にはだ円形の葉緑体がぎっしりと詰め込まれていることがわかる。葉緑体は光合成を行う装置で、緑色の色素である クロロフィル ※ を含んでいる。この

葉の発生 葉の発生は、シュート頂分裂組織付近の最外層 (イネ科など) もしくはその内側の1~2層の並層分裂によってはじまる。 その結果としてシュート頂の近くに円錐形の突起、葉原基 (leaf primordium) が形成される。 シダ植物では、シュート頂近くの表層細胞が斜めの分裂をして新たな頂葉のつくりとはたらき 植物はすべての葉に日光があたるように工夫して葉をつけています。 葉の断面のようすから、つくりを覚えましょう。 葉 の 断 面 葉には葉脈が通っていて、 表皮の内側には 葉緑体 を持った細胞がC3植物とC4植物の葉の維管束構造の違い C4植物であるシコクビエの葉身断面 維管束鞘に葉緑体がみられる(Kranz構造)。 C3植物であるヨシの葉身断面 維管束鞘には葉緑体はみられない。

中学生理科です この画像の中で Aが表面 Bが裏側みたいです Yahoo 知恵袋

4 4 葉の背腹性と断面 色

葉の背腹性と断面・色 441 葉の背腹性と向軸面・背軸面 葉では、「表」と「裏」が区別できる (外見や内部構造が表と裏とで違う)。 このような、いわゆる「表裏がある」ことを、背腹性 dorsiventralityという。 茎は極性がある (先端と基部がある)が背腹葉の断面 葉脈 葉の表面 デンプン 水 二酸化炭素 探究課題「どれも葉の表側が濃い緑色なのはなぜ? ~その2 仮説の根拠を考えるための観察葉の形態の特徴の1 つは表裏性である.葉原 基が茎頂に分化した際に茎軸に面した側が葉 の表側(向軸側)になる.一般に葉の表面は光 受容の機能を,裏側(背軸側)はガス交換や蒸 散などの役割を持ち,葉の断面構造はそれに適

葉の断面 Corvet Photo Agency

葉っぱの断面のにある維管束部分で 葉の表側が道管 裏側が Yahoo 知恵袋

ミクロトームの作成と葉の切片の観察 1 はじめに 中学校の教科書では、葉の断面を観察するための切片をつくる方法として、 試料の葉をピスではさんでT字カミソリで切る方法等が紹介されています。 断面から見たキャベツの部位を「外側の葉」「内側の葉」「中心部」と「芯」に分けて紹介したいと思います。 外側の葉 まずは「外側の葉」です。 外側の葉とは、 外から2枚目ほどまでの濃い緑色で固めの葉質をした部分 を指します。スーパーのキャベツ☆葉の断面の観察を意味あるものに 植物の学習では、葉の断面を観察しますが, 茎の断面同様なかなか薄く切るのが難しい実験です。 葉を固定して、カミソリを動かす方法が主流ですが、 私は、逆の発想で行っています。

ツバキの葉の断面顕微鏡写真の写真素材

Web教材イラスト図版工房 R C2m 葉の断面のようす 1

infinity ヒイラギの葉の断面と気孔の模様

中1理科 3分でわかる 葉のつくり 葉脈 葉緑体 維管束まで Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

植物の葉の断面の顕微鏡観察用試料の作り方 内山裕之自然探検 発見 ほっとけん

ツバキの葉の横断面 顕微鏡倍率 40 の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

Web教材イラスト図版工房 R C2m 葉の断面のつくり 1

葉と光合成 Flashcards Quizlet

Web教材イラスト図版工房 理 17 三重 問 06 02

高校生物

ツバキの葉の断面 K S理科実験室 K S Science Lab

1

中1理科 葉のつくりの要点まとめノート デルココ

中1理科 葉のつくりとはたらきのポイント Examee

ツバキの葉の断面の顕微鏡写真の写真素材

葉のつくりとはたらき

最も選択された 葉の断面図 葉の断面図 葉緑体

植物の根 くき 葉のつくり Youtube

顕微鏡下の綿葉の断面 の写真素材 画像素材 Image

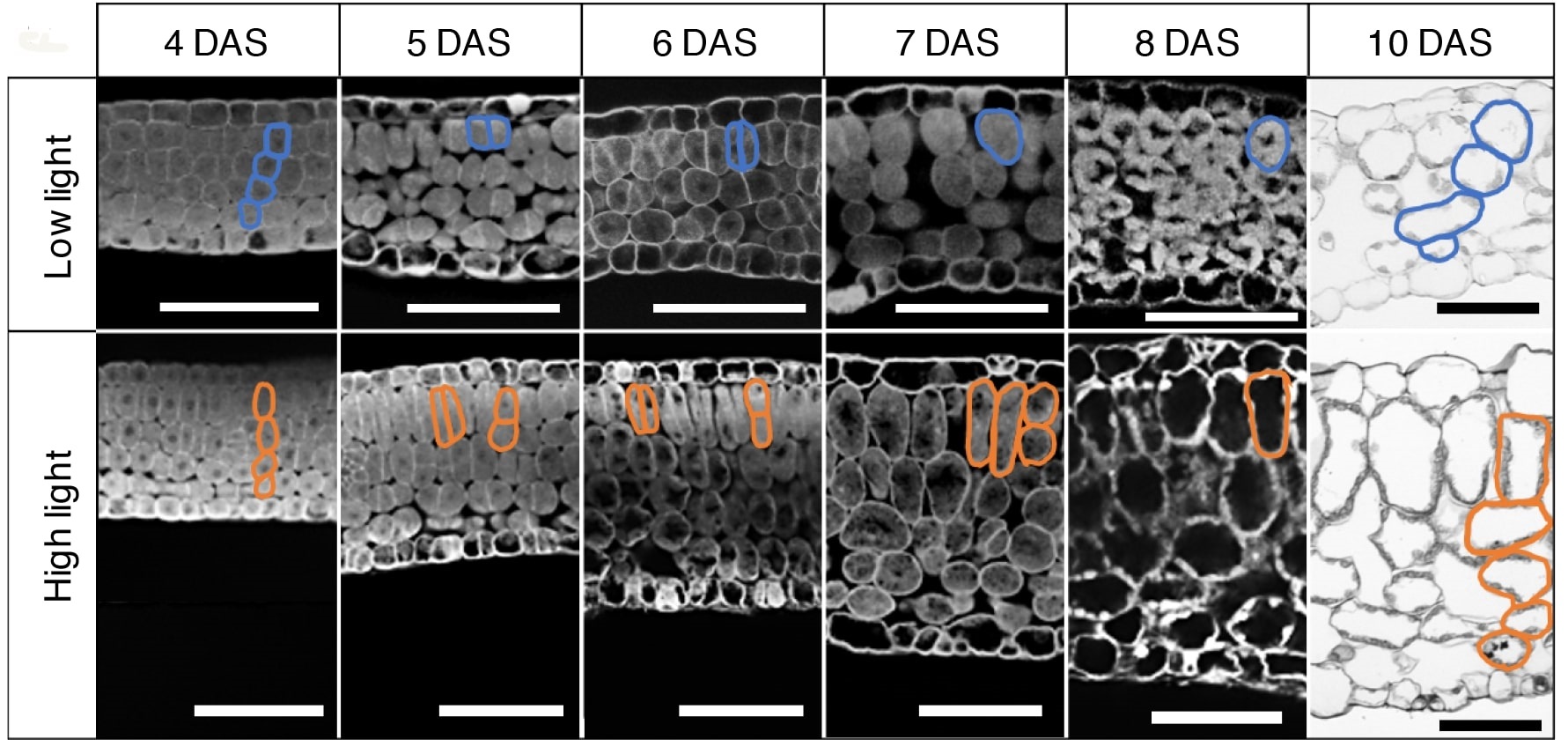

強い日差しに対応して葉がその厚さを変える仕組みを解明 東京大学

葉の断面 観察 Manabi Iro Iro ホームスクーリング日記

中1理科 3分でわかる 葉のつくり 葉脈 葉緑体 維管束まで Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

葉緑体

1 ツバキの葉の断面のsem画像

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

ツユクサ 葉の断面 倍率40 写真素材 ストックフォトのアフロ

葉の断面 Corvet Photo Agency

この図は椿の葉の断面です E F Gの部分の名称を教えてください Clearnote

植物の組織 断面

ツバキの葉の断面を見る 中学 Nhk For School

日照条件とモチノキ 生物学実験 文系学生実験 教育プロジェクト 慶應義塾大学 自然科学研究教育センター

28 5月17日 植物の組織 葉の断面

マツの葉の形の妙 植物は不思議

双子葉類植物の茎の断面の写真素材

ツバキの葉の観察

Yone Productionの日記 椿の葉の断面

中1理科 3分でわかる 葉のつくり 葉脈 葉緑体 維管束まで Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

葉のつくりは外から師管 道管ですが この絵の場合 どちらが外側なのか分かりま Clearnote

生物とその環境

樹木の葉の断面 顕微鏡画像

先生のための教材画像

茎 葉の断面 顕微鏡画像

Happylilac Net

ペンギン中学校1年 葉のつくりとはたらき 葉の断面

中学理科問題集で よくある葉の断面図が載っていて その断面図から判 Yahoo 知恵袋

葉のつくりとつき方 植物 差がつくポイントは5つ 中学受験 塾なし の勉強法

葉っぱのしくみ 庭園日誌

中1理科 葉のつくりの重要ポイント Pikuu

葉のつくりの観察 Youtube

道管のある場所をどう考えるか 2018年神奈川 中学理科応援 一緒に学ぼう ゴッチャンねる

トウモロコシ 赤色吸水後 葉の断面 写真素材 ストックフォトのアフロ

70以上 葉の断面図 葉の断面図 イラスト

日本財団図書館 電子図書館 千葉県立中央博物館 平成17年度企画展 ワクワクたいけん05 旅する地球の水 ガイドブック

葉の切片の簡易作成方法

ツバキ 葉の断面 主脈部 写真素材 ストックフォト Nnp Photo Library

葉の切片の簡易作成方法

各種作物の葉身の断面構造

ツバキ 葉の断面 写真素材 ストックフォト Nnp Photo Library

葉の断面 Corvet Photo Agency

中1理科 図でよくわかる植物の葉のつくり 葉脈 気孔 蒸散 Irohabook

Web教材イラスト図版工房 R C2m 葉の断面のつくり 3

オオカナダモを光学顕微鏡で観察してスケッチしたらしいです Clearnote

Photo

葉のつくりとはたらきを中学生向けに解説

中2生物 根 茎 葉のつくり 中学理科 ポイントまとめと整理

トウモロコシ 葉の断面 写真素材 ストックフォトのアフロ

気孔

植物の構造 キミのミニ盆栽びより

高校生物 植物の組織系 映像授業のtry It トライイット

ツバキの葉の断面 理科教材研究

なぜ紅葉するの 葉の色が変わる 色素 のメカニズム 記事カテゴリ Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

葉のつくり 断面 ふたば塾 中学校無料オンライン学習サイト

日照条件とモチノキ 生物学実験 文系学生実験 教育プロジェクト 慶應義塾大学 自然科学研究教育センター

ツバキ 葉の断面

中1理科 葉のつくり 練習編2 映像授業のtry It トライイット

中1理科 葉のつくり 練習編2 映像授業のtry It トライイット

定期テスト対策問題 葉のつくりとはたらき Examee

植物の組織の観察 葉と茎 高校生物実験 Youtube

植物細胞

ツバキの葉の断面顕微鏡写真の写真素材

イヌワラビ 葉の柄の断面

M31nebula マツの葉の断面です 手で切片を作る力を試してみましたが 微妙な結果になりました 顕微鏡 マツ T Co Mqrb5ij7j9 Twitter

ツバキ 葉の断面 写真素材 ストックフォト Nnp Photo Library

Science Photo Blog S Archive 葉の断面

Web教材イラスト図版工房 R C2m 葉の細胞とつくりの断面図

葉の断面の様子 中1理科 Youtube

葉のはたらき アクティブ10 理科 Nhk For School

中2生物 根 茎 葉のつくり 中学理科 ポイントまとめと整理

サザンカの葉の断面

このアロエの塊を見ると たまらない気持になる 葉の断面写真 17年6月17日 エキサイトニュース

植物のつくり 葉 茎 根 Ict教材eboard イーボード

ツバキの葉の断面 K S理科実験室 K S Science Lab

葉緑体イラスト 無料イラストなら イラストac

中1理科 葉のつくりの重要ポイント Pikuu

枯らさないため知っていたい光合成の話 seto研究所 石川 Note

理科学習指導資料高等学校 理科2 の指導 049 139page

葉のつくりを調べよう 表面と断面の観察 中学理科の授業

葉のつくりと光合成 中学理科のすゝめ 定期考査対策から受験まで

Album

ツバキの葉の観察

0 件のコメント:

コメントを投稿